平成21年 8月 「横胃撮影と精度」 社会保険北海道健康管理センター 高橋伸之 |

| [はじめに] 「横胃撮影における精度を検証する」というテーマに合わせ、横胃撮影での見落としやすい部位と その対策について、私の考えを記載する。 [横胃撮影における注意点] 先ず横胃撮影における注意点を箇条書きにする。 |

1. 食道撮影は、台を10~20度寝かせる。 2. 左右交互変換は、バリウムの十二指腸への流出量が多く、右回りローリングを多用。 3. 右回りローリングでは、バリウムの流れるコースが小彎側に偏るため、大彎側の付着を 目的に、後半のローリングでは、台の起倒角度を調節する。 4. 空気多量では、胃の曲り度合がきつくなる。幽門前部は、後ろへ折れ曲がり、X線入射 角と平行な状態となるため、背臥位第一斜位では、接線像となってしまい、病変描出 能が低下する。 5. 頭低位二重造影正面像では、幽門前部は、病変があっても隠れやすく、前庭部におい ても撮影条件が合わず、チェックしづらい。 6. 頭低位腹臥位二重造影時、十二指腸へ空気が流出しやすく、良好な像を得るためには 、枕の位置・厚さ・空気の流出による経時的変化を考慮した組み立てが必要。 7. 窮窿部前壁小彎寄りのバリウム付着には、右回りターンが適している場合が多い。 8. 体部前壁小彎寄りの病変は、頭低位腹臥位二重造影像よりも、背臥位二重造影第二 斜位像(頭低位または振り分け)のほうが、良好な画像を得る場合がある。 9. 横胃の方は、肥満体形の割合が高く、体を支えるのが辛い。逆頃斜で負担を感じる度 合が高いため、苦痛軽減を考慮して頭低位腹臥位二重造影像撮影時の逆頃斜角度 は30度までとする。 |

以上9項目を撮影の際の注意点としている。 今回は更にこの中から、多くの方が悩んでいるとみられる前壁撮影に絞って記載する。 |

発泡剤:5g (適宜追加)=バリウムで飲む 鎮痙剤:なし 撮影時間:8~12分 腹臥位撮影は :撮影の中盤から後半 直前に発泡剤を1~2.5g追加することが多い 使用枕:直径30cmの円形綿入り枕を2ヶ 逆傾角度:30度 |

|

|

|

|

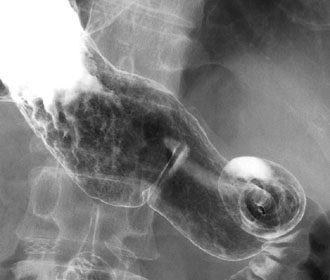

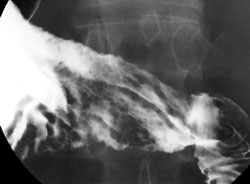

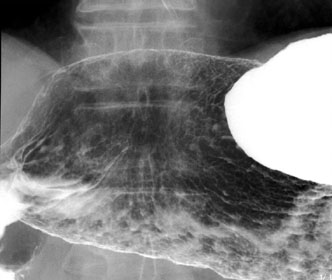

| Fig.1 |

| 検査に使用するバリウムは210W/V%、150ml。発泡剤は、バリウムで飲用。腹臥位の撮影は、 撮影の中盤から後半。横胃では、十二指腸へ空気が流出しやすく、撮影の中盤には空気量が 序盤の空気量より減少しているケースが大半を占めており、腹臥位撮影の適正空気量には足 りないため、直前に発泡剤を追加する。 横胃は、肥満体の方が多く、逆傾をかけるとより負担を感じるため、逆傾角度は30度までを原 則とする。この点に関しては、以下のことを強く肝に銘じて撮影している。 「いくら精度の高い検査をしても、辛くて二度と受けたくないと思われては、救命可能癌を拾い上 げるチャンスを潰してしまうことになる。検査を受けていただかなければ、簡単に見つけられる ような早期癌でさえ拾うことはできない。」 また更なる注意点として、上記記載項目の中の5と6、すなわち 5.頭低位二重造影正面像では、幽門前部は、病変があっても隠れやすく、前庭部におい ても撮影条件が合わず、チェックしづらい。 6.頭低位腹臥位二重造影時、十二指腸へ空気が流出しやすく、良好な像を得るためには 、枕の位置・厚さ・空気の流出による経時的変化を考慮した組み立てが必要。 という2点がある。 この2点について、画像で確認する。 「頭低位二重造影正面像では、幽門前部は、病変があっても隠れやすく、前庭部においても撮影 条件が合わず、チェッ クしづらい。」 という点について 第一症例(Fig.2~5) |

|

|

||

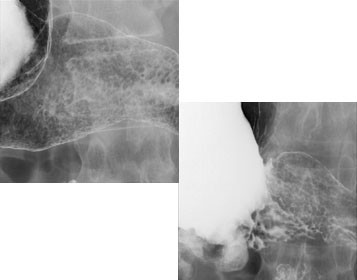

| Fig.2 軽度第二斜位像 | Fig.3 正面位像 |

|

|

| Fig.4 | Fig.5 |

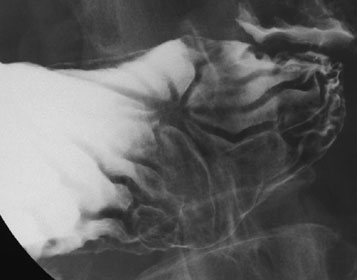

| Fig.2~5は、同一受診者である。Fig.4で、指摘しているように、幽門前部に1cm大の隆起があるが、軽度 第二斜位像(Fig.2)や正面位像(Fig.3)では、十二指腸球部と重なり指摘不可能である。指摘するために は、幽門前部に注目した画像が必要だった症例と考えている。 |

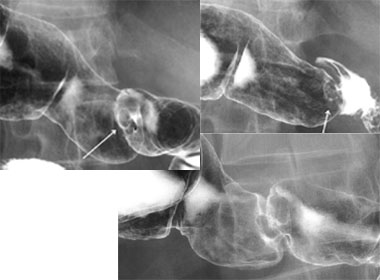

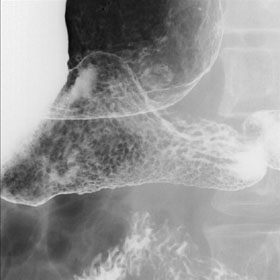

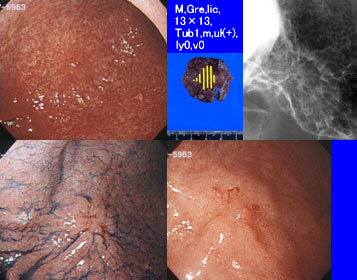

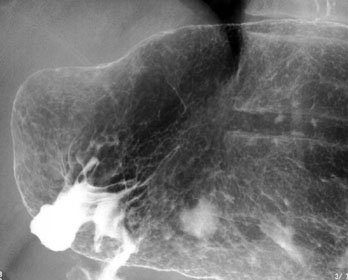

| 第二症例(Fig.6~9) | |||

|

|

||

| Fig.6 背臥位第二斜位像 | Fig.7 背臥位第二斜位像 | ||

|

|

||

| Fig.8 軽度第二斜位像 | Fig.9 幽門前庭部に注目した画像 |

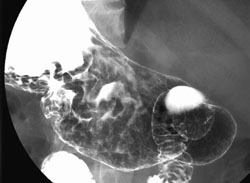

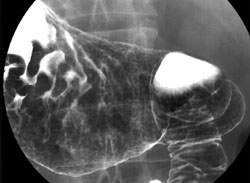

| 第二症例は、背臥位第二斜位像でも確認できるように、前庭部前壁に集中像がある。当然、腹臥位二重造影像 でも、描出するのだが、軽度第二斜位像(Fig.8)では、体部に条件が合い、病変部は黒つぶれ状態になっている。 この画像のみでは、読影時、確実に拾い上げられるとは思えない。Fig.9のような、幽門前庭部に注目した画像があ れば、確実に拾い上げることができると考える。 以上のように、横胃の場合、幽門前庭部は、膵尾部のように体の後ろ側へねじれていることが多く、一枚の写真で 広範囲に描出することが期待できないという特徴がある。この対策には、胃角部から幽門までは、細かく分けて撮 影すると病変描出に有効と考えている |

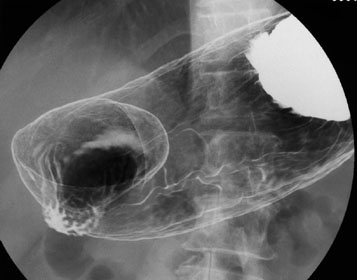

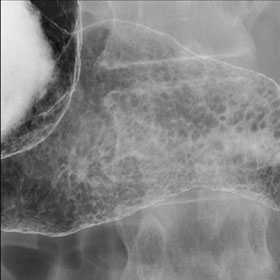

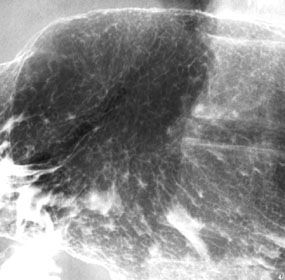

| 第三症例 | ||

|

|

|

| Fig.10 胃角部中心の撮影 | Fig.11 前庭部中心の撮影 | Fig.12 幽門前部中心の撮影 |

| また、横胃の場合、胃の大部分が肋骨内にあることが多く、立位圧迫では、良好な画像が得られにくいので、 腹臥位圧迫をお勧めする。(Fig.13) |

|

|

| Fig.13 腹臥位圧迫 |

| 次に「頭低位腹臥位二重造影時、十二指腸へ空気が流出しやすく、良好な像を得るためには、枕の位置・厚さ ・空気の流出による経時的変化を考慮した組み立てが必要。」という点について説明する。 枕で圧迫されるためにゲップが出やすいということは、広く浸透した注意点だが、ゲップばかりではなく、十二指 腸へも空気は逃げやすいという点を考慮しなければ良い画像になりにくい。枕の効き目を強くする横胃は、この 点、特に注意が必要で、胃内の空気量は、経時的変化を考慮して撮影する必要がある。 |

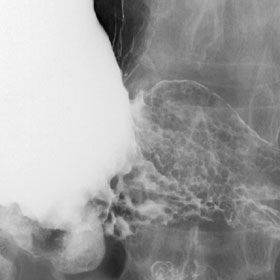

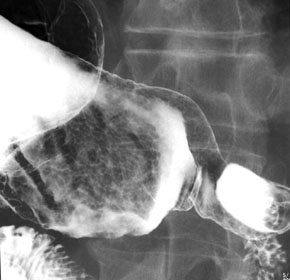

| 例えば、第四症例。(Fig.14~19) | |

|

|

| Fig.14 | Fig.15 |

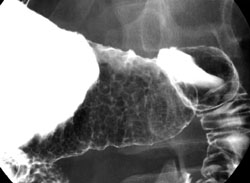

| ご覧のごとく、胃角対側大彎に粘膜不整が認められるため、追加撮影をおこなった。その間、受診者は一生懸命 ゲップを我慢してくださったが、徐々に空気が十二指腸へ流れ、この追加撮影(Fig.16)の直後はかなり空気量が 減っている。(Fig.17) |

|

|

||

| Fig.16 追加撮影 | Fig.17 | ||

|

|

||

| Fig.18 | Fig.19 |

| この症例のように、短い時間で、空気量が大きく変化するケースは、横胃の頭低位腹臥位撮影では珍しくない。 以上から、横胃の場合、適正空気量は、以下のように考えている。 幽門前部~胃角の描出は、空気中等量でも大丈夫。 体部の描出は、空気多量が良い。 窮窿部の描出は、空気多量が良い。 これを踏まえ、腹臥位撮影の直前に発泡剤をバリウムで飲んでいただく。最初に撮る幽門前庭部のときには、 発泡しきっていない状態を意識し、次に撮影する体部中心の画像のころに発泡が完了するという流れを狙って 撮影を心がける。この方法とは異なり、通常よく見られるケース:腹臥位撮影に取り掛かる前から空気量がピー ク状態だと、ほとんどのケースが、頭低位腹臥位二重造影撮影中に空気が抜け、そのままでは、頭低位腹臥位 二重造影第二斜位及びその後撮影する窮窿部二重造影像が、空気量の足りない像になってしまう。 |

|

|

||

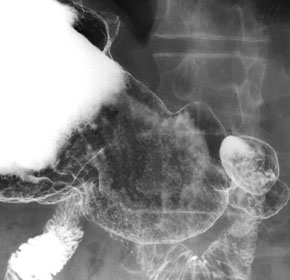

| Fig.20 背臥位正面 | Fig.21 立位正面 |

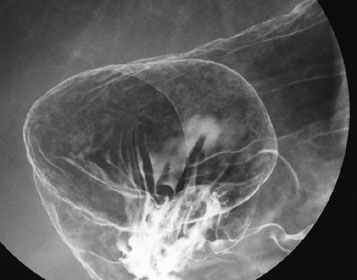

| 次に横胃の強度変形胃(第五症例Fig.20~28)について述べる。Fig.20:背臥位正面、Fig.21:立位正面であるが 、このような胃の場合は、極端に枕の位置を変え、右横とも思えるところに当てる。胃形を矯正するという意識を 持つ。枕を入れる台の角度は、70~80度。入れたあとの体位は、第一斜位。(Fig.22,23) |

|

|

||

| Fig.22 | Fig.23 |

| その後、水平で、「ゆっくりうつぶせ」の指示を出す。うつぶせと言っても、顔が左を向いているので、じゃっかん 第一斜位で止まることになる。Fig.24の画像は、その状態から、10度くらい逆傾をかけて、「お腹を軽く膨らませ て」という指示を出して撮影した画像である。Fig.25の画像は、そこからお尻を少し上げて、お腹を膨らませて撮 影している。逆傾は30度。お尻をあげさせたほうがよかったのかどうか、多少疑問が残るが、お尻をあげること で、多少縦に伸びている。 |

|

|

||

| Fig.24 | Fig.25 |

| 次に体部の画像だが、スライドで示した枕の位置では、体部のバリウムを抜くことができないので、台を一度立 てて、枕の当てる位置を体上部から窮窿部(鳩尾やや左)の辺りに当て直す。その状態で撮影した画像がFig.26 だが、そうすると、横からの圧力が解消されたため、この胃本来の形に戻ってしまい、この画像では、体部前壁 小彎寄りが写らなくなってしまった。 |

|

|

||

| Fig.26 | Fig.27 |

| しかし、横胃で特に変形の強い場合は、背臥位正面像で、Fig.27のように、ほとんど小彎を中心とした範囲が 描出されるので、頭低位腹臥位第二斜位で、描出されなかった体部前壁小彎寄りの辺りも、背臥位正面で網 羅できる。ちなみに、このFig27では、椎体に重なった部位に集中像があったので、追加撮影を行った(Fig.28 ,29)。結果、胃潰瘍瘢痕であった。 |

|

|

||

| Fig.28 | Fig.29 |

| 以上のように、変形が強い横胃では、以下の二つの点を取り入れている。 第一斜位で、枕によって胃の右側を圧迫し、矯正する。(幽門前部~胃角部) 背臥位第二斜位にて、描出する。(体部前壁小彎寄り) 使用枕をFig.30に示す。枕は、厚みはあっても、硬くないものを使用している。逆傾角度と同様、受診者の 苦痛を考慮してのことだが、横胃では、厚みを増すため、枕を二つないし三つ重ねて使用している。 |

|

|||

| Fig.30 |

| [まとめ] 横胃の前壁描出 |

■ 時には描出範囲を小分けして、撮影する必要がある ■ 枕による矯正(胃角部~幽門前部) 枕の位置は、幽門付近をねらう ■ 背臥位第二斜位も有効(体部前壁小彎寄り) ■ 腹臥位軽度第二斜位(体部前壁大彎寄り) 枕の位置は、体上部から窮窿部をねらう |

| そして、横胃撮影での病変拾い上げのポイントを示す。 |

| 横胃撮影、精度を高めるためには ー病変拾い上げのポイントー ■ 余裕綽々で撮影する。 (撮影することで、一杯一杯になると、透視観察が疎かになる) ■ バリウムをしっかり付着させる。 (透視観察に期待が持てないのなら、尚更読影時に見逃されないよう、紛らわしい写真は撮らない) |

| [おわりに] 今回のテーマの狙いは、「胃バリウム撮影って、それほど難しくないんだよ」ということでまとめたかった のかもしれないが、私は、撮影者には、日々努力していただき、受診者にこそ、思ったほど負担のか からない検査だなと感じていただくことが重要と考えている。 たとえ横胃であっても、救命可能癌の拾い上げが、検診の目的であることには変わりないはずである。 |